院長:泉

院長:泉お気軽にご相談ください!

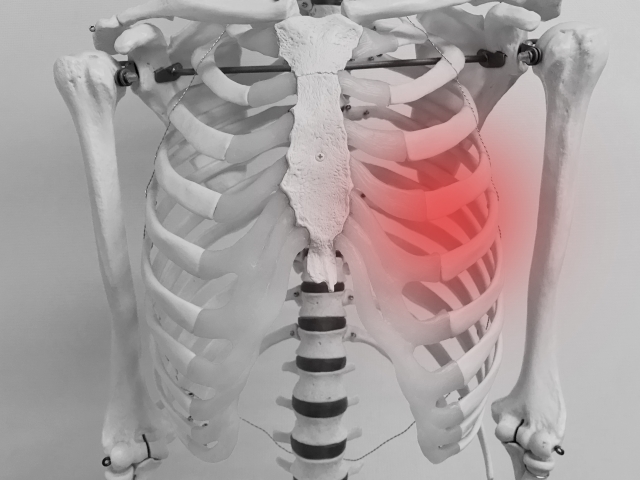

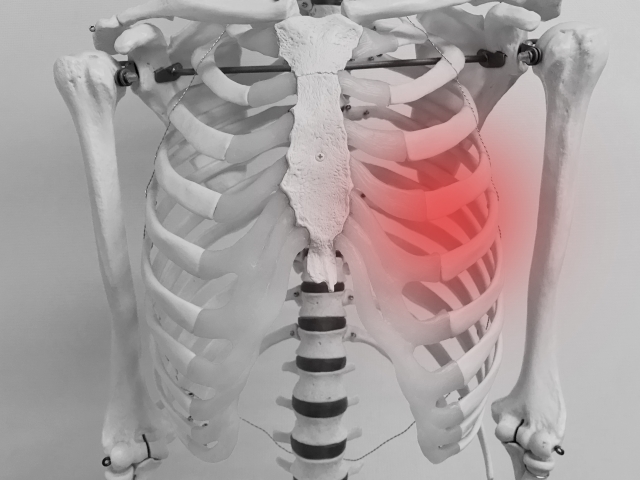

右の肋骨あたりが痛い、動かすとズキッとする、寝返りのときに違和感がある——こうした症状は、デスクワークの多い現代人に少なくありません。厚生労働省の調査によると、慢性的な痛みを抱える成人は約2000万人以上いるとされ、その中でも胸部や肋骨周辺の痛みは見過ごされがちな症状の一つです。

一見「筋肉痛かな?」と放置してしまう方も多いですが、右の肋骨まわりには肝臓・胆のう・肺など重要な臓器があり、体の内側の不調が関係していることもあります。特に右側は肝臓という体内で最大の臓器が位置しているため、内臓由来の痛みの可能性も考慮する必要があります。

右肋骨の痛みの原因を分かりやすく整理し、鍼灸・整体でのアプローチ方法、自宅でのセルフケア、注意すべき症状まで詳しく解説します。日常生活に支障をきたす前に、適切な対処法を知ることで、痛みの悪化を防ぐことができます。

肋骨は左右12対、合計24本あり、胸の中央の「胸骨」と背中側の「胸椎」をつないで、胸郭(きょうかく)というカゴ状の構造を作っています。この胸郭が、心臓・肺・肝臓などの臓器を外部の衝撃から守る役割を果たしています。人間の胸郭は呼吸に合わせて拡張・収縮を繰り返しており、1日に約2万回以上も動いているため、わずかな異常でも痛みとして現れやすい部位です。

肋骨の前方部分は、肋軟骨という軟骨組織で胸骨と接続しています。この肋軟骨は柔軟性があり、呼吸時の胸郭の動きをスムーズにする役割がありますが、同時に炎症を起こしやすい部位でもあります。特に咳が続いたり、急激な運動をした後には、この肋軟骨部分に痛みが生じることがあります。

肋骨と肋骨の間には、肋間筋(ろっかんきん)という呼吸を助ける筋肉があります。肋間筋は外肋間筋、内肋間筋、最内肋間筋の3層構造になっており、それぞれ異なる役割を持っています。外肋間筋は肋骨を持ち上げて吸気を助け、内肋間筋は肋骨を引き下げて呼気を助けるという、呼吸運動に欠かせない働きをしています。

この肋間筋の間を、肋間神経・肋間動脈・肋間静脈が走行しています。つまり、肋骨と肋骨の間には筋肉だけでなく、神経や血管、リンパ管も密集しているため、筋肉の炎症、神経の圧迫、血流の悪化など、どのレベルの異常があっても「右肋骨が痛い」と感じることがあります。

右側の肋骨の下には、体内で最大の臓器である肝臓(重さ約1.0〜1.4kg)が位置しています。肝臓は右上腹部から右側の肋骨下まで広がっており、肋骨によって守られています。また、肝臓と十二指腸をつなぐ胆管の途中には胆のうがあり、みぞおちと右側の脇腹の真ん中あたりに位置しています。さらに右肺も右肋骨の内側にあり、これらの臓器の不調が肋骨の痛みとして感じられることがあります。

このように右側には重要な臓器が集中しているため、右肋骨の痛みは単なる筋肉痛だけでなく、内臓からのシグナルである可能性も考慮する必要があります。

右肋骨の痛みには、大きく分けて次の4つの原因が考えられます。

| 原因 | 痛みの特徴 | よくある症状 | 痛むタイミング |

|---|---|---|---|

| 肋間筋・肋軟骨の炎症 | 押すと痛む、局所的な痛み | 体をひねると痛い、息を吸うと痛い | 動作時・深呼吸時 |

| 肋間神経痛 | ピリピリ・ズキズキとした神経痛 | 背中から脇腹・胸に放散する痛み | じっとしていても痛む、寝返り時 |

| 内臓の不調 | 鈍く重い痛み、押しても変わらない | 発熱・吐き気・食欲低下を伴うことも | 食後・呼吸時 |

| 姿勢の崩れ・ゆがみ | 慢性的な鈍痛 | 右肩が下がる、右側だけ張りやすい | 長時間同じ姿勢の後 |

デスクワークや家事などで長時間同じ姿勢を続けると、肋間筋に微細な炎症が起き、動作時・深呼吸時の痛みとして感じます。現代社会では、パソコン作業で1日8時間以上座り続ける方も珍しくなく、このような生活習慣が肋間筋への慢性的な負担となっています。

肋間筋は呼吸のたびに働く筋肉であるため、通常の筋肉痛とは異なり、安静にしていても呼吸をするたびに痛みを感じることがあります。特に深呼吸や咳、くしゃみをすると肋骨が大きく動くため、炎症部位が刺激されて強い痛みが走ります。また、肋軟骨炎という状態では、肋骨と胸骨をつなぐ軟骨部分に炎症が起こり、胸の前面を押すと強い痛みを感じるのが特徴です。

咳やくしゃみを繰り返した後に痛みが出る場合も、肋間筋や肋軟骨への負担が原因と考えられます。風邪やアレルギーで咳が続くと、肋間筋が過度に収縮を繰り返し、筋肉疲労や微細な損傷を引き起こすことがあります。このような場合、咳が治まった後も数日から数週間にわたって痛みが残ることがあります。

肋骨の間を通る肋間神経が、筋緊張・姿勢不良・ストレスなどで圧迫されると、ピリピリ・ズキズキとした神経痛が現れます。肋間神経は、背骨の胸椎から出て肋骨に沿って前方に走行する末梢神経です。この神経経路のどこかで圧迫や刺激が加わると、神経支配領域全体に痛みが放散します。

右側にだけ出ることも多く、背中から脇腹、胸の前面にかけて放散する痛みが特徴です。患者さんの中には「電気が走るような痛み」「針で刺されるような痛み」と表現される方も多く、突然の鋭い痛みで呼吸が止まってしまうこともあります。じっとしていても刺すような痛みがあり、寝返りや深呼吸、体をひねる動作で痛みが増すこともあります。

肋間神経痛の原因は多岐にわたります。変形性脊椎症や胸椎椎間板ヘルニアなど脊椎の変形によって神経根が圧迫される場合、肋骨骨折や肋骨の腫瘍が原因となる場合、そして帯状疱疹ウイルスの感染によって引き起こされる場合があります。また、明確な原因が特定できない原発性肋間神経痛も多く、この場合は姿勢不良やストレスが主な要因と考えられています。

自律神経の乱れやストレスも肋間神経痛を悪化させる重要な要因です。ストレスが多くなると交感神経が優位に働き、全身の筋肉が緊張状態になります。この筋緊張が肋間神経を圧迫し、痛みを引き起こすだけでなく、ストレス自体が神経を過敏にして痛みを感じやすくする悪循環を生み出します。

右肋骨の下には、肝臓・胆のう・右肺などの臓器があります。これらに炎症や機能低下があると、体の内部から鈍い痛みを感じることがあります。内臓由来の痛みは、筋肉や神経の痛みとは質が異なり、「押しても痛みの場所が特定できない」「奥の方から響くような痛み」という特徴があります。

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、多少の障害があっても症状が出にくい臓器です。しかし、脂肪肝や肝炎が進行すると肝臓が腫大し、右上腹部に重だるさや圧迫感を感じることがあります。特に食後や飲酒後に症状が強くなる場合は、肝機能の低下を疑う必要があります。肝臓自体には痛みを感じる神経がほとんどないため、肝臓を包む被膜が引き伸ばされることで痛みとして感じられます。

胆のうは、肝臓で作られた胆汁を一時的に貯めておく袋状の臓器で、みぞおちと右側の脇腹の真ん中あたりに位置しています。胆石や胆のう炎があると、特に脂肪分の多い食事の後に右肋骨下がズキッと痛みます。この痛みは「胆石発作」と呼ばれ、右肩や背中にまで放散することがあり、数十分から数時間続くこともあります。胆のうが収縮して胆汁を出そうとする際に、胆石が胆管を詰まらせることで激しい痛みが生じます。

右肺の疾患では、肺炎や胸膜炎で呼吸や咳の際に右肋骨周辺に痛みが走ります。肺そのものには痛覚神経がありませんが、肺を包む胸膜に炎症が起こると、呼吸のたびに胸膜同士が擦れ合って痛みを感じます。これを胸膜炎と呼び、深呼吸で痛みが増悪するのが特徴です。また、肺に水が溜まる胸水や、肺がんなどでも右肋骨周辺の痛みを感じることがあります。

内臓由来の痛みは、発熱・食欲低下・吐き気・体重減少・黄疸(白目や皮膚が黄色くなる)などの全身症状を伴うことが多いです。このような症状がある場合は、早めに医療機関を受診してください。血液検査や画像検査によって、肝機能障害や胆のうの異常、肺の疾患などを確認することが重要です。

猫背や反り腰などで胸郭の動きが制限されると、肋骨の動きも偏り、一部の肋骨に負担がかかります。現代人の多くは、スマートフォンの使用やパソコン作業によって前かがみの姿勢が長時間続き、胸郭が圧迫された状態になっています。このような姿勢では、肋骨の可動域が狭くなり、呼吸も浅くなるため、肋間筋への負担が増大します。

特に右手でマウスを使うデスクワークや運転が多い方は、右側の筋肉が緊張しやすく、慢性的な痛みにつながります。右手を前に出し続ける動作は、右肩を前方に引っ張り、右側の肋骨間を狭くします。この状態が続くと、右側の肋間筋は常に短縮した状態で固まり、血流が悪化して痛みや違和感を生じます。

また、骨盤のゆがみも肋骨の痛みに関連します。骨盤が左右に傾くと、その上に乗っている脊柱全体がバランスを取るためにS字状に湾曲します。この代償的な湾曲によって、特定の胸椎や肋骨に負担が集中し、痛みが生じることがあります。長年の姿勢の癖や、片側だけに体重をかける立ち方、カバンをいつも同じ側にかける習慣などが、徐々に骨格のバランスを崩していきます。

次のような症状がある場合は、整形外科や内科での検査をおすすめします。これらの症状は、重篤な疾患のサインである可能性があり、早期発見・早期治療が重要です。

じっとしていても強く痛む場合は、炎症が強いか、内臓疾患の可能性があります。通常の筋肉痛であれば、安静にしていれば痛みは軽減しますが、安静時でも痛みが持続する、または悪化する場合は注意が必要です。発熱・息苦しさ・黄疸・吐き気を伴う場合は、肺炎、胸膜炎、肝炎、胆のう炎などの急性疾患の可能性があります。特に38度以上の発熱がある場合は、感染症や炎症性疾患を疑い、速やかに受診してください。

食後や深呼吸のたびに痛みが悪化する場合は、それぞれ消化器系の疾患、呼吸器系の疾患を示唆します。食事に関連して右肋骨下の痛みが増す場合は、胆石症や胆のう炎の可能性が高く、特に脂肪分の多い食事後に症状が出やすいです。深呼吸で痛みが増す場合は、胸膜炎や肋骨骨折などが考えられます。

これらの症状は、内臓疾患、肋骨骨折、帯状疱疹、腫瘍などの可能性もあるため、まず医療機関で異常がないか確認することが大切です。血液検査、胸部X線検査、CT検査、超音波検査などによって、内臓の状態や骨の異常、炎症の程度を評価します。異常が見つからなかった場合、つまり器質的な病変がない機能的な痛みの場合に、整体・鍼灸で筋肉・神経・姿勢のバランスを整えることが有効です。

富山寿楽堂鍼灸院・整体院では、「右の肋骨が痛い」という症状を局所の炎症だけでなく、全身のバランスの乱れとして捉えます。西洋医学的な診断で器質的な異常が見つからなくても、痛みが続いている方は多くいらっしゃいます。このような場合、痛みの背景には筋緊張・姿勢の偏り・自律神経のアンバランス・内臓疲労などが複雑に関係していることが多いのです。

当院では、東洋医学の「気血水」の概念に基づき、体内のエネルギーの流れや血液循環、水分代謝のバランスを整えることで、自然治癒力を高めるアプローチを行います。痛みは結果であり、その原因となっている体全体の不調和を改善することが根本治療につながります。

鍼灸では、肋間筋や背中・肩甲骨まわりの血流を促し、神経や筋膜の緊張をやわらげます。鍼灸治療を行うことで、その部位の血管が拡張し、血流が増加します。血流が改善すると、筋肉に溜まった疲労物質や発痛物質が洗い流され、同時に酸素や栄養が供給されるため、組織の修復が促進されます。

また、鍼刺激は神経系にも作用し、痛みを抑制する物質(エンドルフィンなど)の分泌を促します。これにより、神経の過敏性が低下し、痛みの悪循環を断ち切ることができます。肋間神経痛のように神経が関与する痛みには、特に鍼治療が効果的です。

東洋医学では、肝臓・胆のうの経絡にあたる肝経・胆経を整えることで、内臓機能にも間接的に働きかけます。肝経は足の親指から始まり、内ももを通って肋骨下から肝臓に入る経絡です。この経絡上のツボ(太衝、期門など)に鍼を施すことで、肝臓の気血の流れを改善し、肝機能の回復をサポートします。

胆経は側頭部から体側を通り、足の第4趾に至る経絡で、肋骨の側面を走行しています。胆経上のツボ(陽陵泉、京門など)への施術は、肋骨周辺の痛みに直接的な効果があります。

当院では、体にやさしい少数鍼を用いた施術を行っており、刺激に弱い方や初めての方でも安心して受けていただけます。使用する鍼は髪の毛ほどの細さで、使い捨てのディスポーザブル鍼を使用していますので、衛生面でも安全です。

肋間神経痛やストレス由来の痛みには、自律神経のバランスが深く関係しています。自律神経は交感神経と副交感神経から成り、この2つのバランスによって体の様々な機能が調節されています。現代人の多くは、ストレスや過労によって交感神経が過剰に働き、副交感神経の働きが低下しています。

交感神経優位の状態では、筋肉が緊張し、血管が収縮し、内臓の働きも低下します。この状態が続くと、痛みを感じやすくなり、治癒も遅れます。当院では、腹部や背部への穏やかな鍼刺激で副交感神経を高め、心身の緊張をゆるめる施術も行います。

特に効果的なツボは、背中の「膈兪」「肝兪」「胆兪」、お腹の「中脘」「天枢」などです。これらのツボへの刺激は、内臓の働きを整えるだけでなく、自律神経のバランスを調整する作用があります。施術中にリラックスして眠ってしまう方も多く、これは副交感神経が優位になっている証拠です。施術後は体が温まり、呼吸が深くなり、心身ともにリラックスした状態になります。

施術と併せて、日常生活でのセルフケアを行うことで、症状の改善が早まり、再発予防にもつながります。以下の3つのセルフケアは、場所を選ばず簡単にできるものばかりです。

椅子に深く座り、骨盤を立てて背筋を伸ばします。両足は肩幅に開き、足裏全体を床につけます。

鼻からゆっくりと4秒かけて息を吸います。この時、肋骨が左右に広がる感覚を意識してください。お腹だけでなく、胸郭全体が膨らむイメージです。

吸いきったところで2秒間息を止めます。肋骨が最大限に広がった状態を保ちます。

口からゆっくりと8秒かけて息を吐きます。吐く時間を吸う時間の2倍にすることで、副交感神経が優位になりリラックス効果が高まります。

この呼吸を5〜10回繰り返します。朝起きた時と寝る前に行うと効果的です。デスクワークの合間に行うこともおすすめです。

パソコン作業で前かがみになった姿勢を一旦リセットし、胸郭を広げることで、呼吸が深くなり、集中力も回復します。深い呼吸は、酸素供給を増やし、筋肉の疲労回復を早めるだけでなく、ストレス軽減にも役立ちます。

両手でわき腹(肋骨の下)を包み、円を描くように軽くさすります。強く押す必要はありません。皮膚表面を優しくなでるだけでも、皮膚の下の血管やリンパ管が刺激され、血流やリンパの流れが促進されます。血流が促進されると、筋肉に溜まった疲労物質が排出され、呼吸も深くなります。

入浴後の体が温まったタイミングで行うとより効果的です。お風呂で体を温めることで、筋肉が柔らかくなり、血管も拡張しているため、マッサージの効果が高まります。また、肋骨の側面から背中にかけて、指先で優しくトントンと叩く「タッピング」も効果的です。振動刺激が筋肉の深部まで伝わり、コリがほぐれやすくなります。

マッサージを行う際は、痛みがある部位を直接強く押すのは避けてください。炎症がある場合は、強い刺激が逆効果になることがあります。痛みがある部位の周辺から優しくほぐしていくことで、徐々に痛みの部位への血流も改善していきます。

長時間のデスクワークでは、1時間に1回は立ち上がり、肩を回す・胸を開くなどの軽い運動をしましょう。同じ姿勢が続くと、特定の筋肉だけが緊張し、血流が悪化します。定期的に姿勢を変えることで、筋肉の疲労を分散させることができます。

骨盤を立てて深く座ることも、肋骨の位置を安定させるポイントです。椅子に座る時は、坐骨(お尻の骨)で座面をしっかりと捉え、骨盤を立てることを意識してください。骨盤が後ろに傾いて座ると、背中が丸まり、肋骨が圧迫されます。骨盤を立てることで、背骨が自然なS字カーブを保ち、肋骨の位置も正しくなります。

椅子の高さやモニターの位置を調整して、自然と良い姿勢が保てる環境を整えることも重要です。モニターは目線の高さか、やや下に配置し、キーボードは肘が90度に曲がる高さに設定します。椅子の座面は、膝が股関節と同じ高さか、やや高くなる位置が理想的です。足が床にしっかりと着くことで、骨盤が安定します。

また、寝る時の姿勢も重要です。仰向けで寝る場合は、膝の下に小さなクッションを入れると腰への負担が軽減します。横向きで寝る場合は、上側の脚を曲げて膝の間にクッションを挟むと、骨盤のねじれを防ぐことができます。枕の高さも重要で、仰向けで寝た時に首が自然なカーブを保てる高さが理想的です。

鍼灸・整体は正しく行えば安全性の高い施術ですが、体質や持病によっては注意が必要です。当院では、初回のカウンセリングで詳しく健康状態をお聞きし、安全に施術を受けていただけるよう配慮しています。

出血傾向のある方(血液をサラサラにする薬を服用している方、血小板減少症の方など)は、鍼による内出血のリスクが高まるため、事前にご相談ください。皮膚疾患のある部位がある方は、その部位を避けて施術を行います。心疾患・腎疾患など重篤な基礎疾患をお持ちの方は、主治医の許可を得てから施術を受けることをお勧めします。

妊娠中の方は、時期や体調によって施術可能な場合とそうでない場合があります。特に妊娠初期は慎重な判断が必要です。また、特定のツボは妊娠中には使用を避けるため、必ず妊娠していることを申告してください。

施術後に軽いだるさ・内出血・重み感を感じることがありますが、これは「好転反応」と呼ばれる一時的な反応で、通常1〜2日で改善します。好転反応は、体が治癒に向かう過程で起こる反応で、血流が改善し、老廃物が排出される際に現れます。施術後は水分を多めに摂り、十分な休息を取ることで、この反応は早く治まります。

効果には個人差があり、1回の施術で劇的に改善する方もいれば、数回の施術を重ねて徐々に改善する方もいます。慢性的な症状の場合は、継続的なケアでより安定した改善が期待できます。一般的には、週1回のペースで5〜10回程度の施術を目安にしていますが、症状の程度や個人の回復力によって調整します。

右の肋骨の痛みは、「筋肉疲労」「神経痛」「内臓のサイン」などさまざまな要因が重なって起こります。初期段階では軽い違和感程度でも、放置することで慢性化し、日常生活に大きな支障をきたすようになることがあります。軽い痛みでも長引く場合は、早めに原因を見極めることが大切です。

痛みは体からの重要なサインです。「このぐらい大丈夫」と我慢を続けることで、本来は簡単に治療できた症状が複雑化することもあります。また、痛みをかばう動作を続けることで、他の部位にも負担がかかり、新たな痛みを生み出す悪循環に陥ることもあります。

富山寿楽堂鍼灸院・整体院では、一人ひとりの体質と生活習慣を踏まえた施術を行い、再発しにくい身体づくりをサポートしています。痛みの改善だけでなく、なぜその痛みが起こったのか、どうすれば再発を防げるのかを一緒に考え、生活指導も含めた総合的なアプローチを行います。

右肋骨の痛みは、筋肉・神経・内臓など多くの要因が関係します。肋間筋や肋軟骨の炎症、肋間神経痛、内臓疾患、姿勢の崩れなど、原因は多岐にわたるため、まずは医療機関で重篤な疾患がないかを確認することが重要です。

デスクワーク姿勢・ストレス・自律神経の乱れも大きく関与するため、医療機関で異常がない場合は、鍼灸・整体で血流と神経バランスを整えることが有効です。局所的な治療だけでなく、全身のバランスを整えることで、根本的な改善が期待できます。

継続的なケアと日常生活でのセルフケアを組み合わせることで、再発防止と全身の調整を目指しましょう。痛みのない快適な生活を取り戻すために、専門家のサポートを活用することをお勧めします。

「どこに行っても原因がわからなかった」「検査では異常がないのに痛む」という方に対して、身体の内側から整える施術を行っています。右肋骨の痛みでお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ一度ご相談ください。富山寿楽堂鍼灸院・整体院では、丁寧なカウンセリングと的確な施術で、皆様の健康をサポートいたします。